Depuis quatre ou cinq ans, je reçois ponctuellement et avec délectation les livres de poèmes ou en prose que nous offre Laurine Rousselet : L’Eté de la trente et unième, Hasardismes, La Mise en jeu, Journal de l’attente… Et je ne suis jamais déçu. Toujours la même émotion, identique trouble fait d’agitation et d’enivrement. C’est que Laurine utilise tous les artifices de la figuration littéraire pour enrichir ses textes. À cette fin, elle a abandonné sa langue pour composer Syrie, ce proche ailleurs (quel magnifique oxymoron !), coutumière de l’utilisation de procédés stylistiques.

Théodore de Banville parle du poète comme d’un « penseur et ouvrier », insistant sur le lien essentiel qui existe entre la part intellectuelle et la part manuelle de son travail. En effet, le poète est un artiste qui travaille avec les mains tandis que sa sensibilité, sa perception du monde et la connaissance qu’il en a, sont à l’œuvre. Que ce soit par la musicalité ou le rythme permettant de rendre la phrase harmonieuse ou par des comparaisons ou métaphores, le thème du texte s’enrichit. Laurine Rousselet écrit avec son ventre. Son énergie verbale est viscérale. Elle écrit : « Penser à la durée du conflit fait saturer de dégoût. Parce que, las d’espérer une fin, l’esprit et le cœur se dessèchent. La pesanteur du devenir revient. Les poumons devraient seulement se gonfler pour désapprendre à faire naître l’intention qui engloutit de mal. Là-bas, la résistance ne s’encombre pas de l’explicable. La nudité est sa condition. Elle lutte et supporte. Devant elle, nous mourons du ravage de notre course vers l’insensé ».

Quatre ans après le mouvement de contestation de 2011 auquel le régime syrien de Bachar Al‑Assad a répondu par la voie des armes, (« Ils nous ont trompés avec leur printemps », chante Manu Chao), la guerre a dévasté le pays. Depuis quatre ans, elle a jeté la moitié de la population hors de son foyer et ouvert la voie à l’avancée de l’organisation État islamique. Devant le déchaînement de cruauté des récits, des images filmées, Laurine Rousselet s’est immergée dans une réflexion extraordinaire sur le pouvoir, la tyrannie, le délire, la résistance, le mal et la mort, les yeux rivés à l’actualité quotidienne du conflit.

L’auteure ne fait état d’aucune scène de torture. Dans ses phrases, il n’y a pas de mise à mort, mais « un rendu à la vie ». Les formes utilisées sont nouvelles, déstabilisantes, attendu que le lecteur semble très souvent sans repère. Mais elles permettent une mise en relief de certains termes, ou bien attirent l’attention sur le côté graphique du langage. On peut penser ici aux Calligrammes, dans lesquels Apollinaire écrit selon le dessin même de ce qu’il évoque dans le poème. Dans Syrie, ce proche ailleurs, Laurine Rousselet absorbe la violence pour la recracher en la faisant tonner sur papier. Le livre se termine par ces lignes éblouissantes : « Commettre le privilège en mots de tuer la barbarie ne fournit aux victimes innocentes aucun baume. Mais le ciel capable de succomber peut frapper par abandon. Que le geste s’évanouisse sur le secret de ces corps suppliciés ».

Ne soyons pas dupes : sous la surface du contenant se trouvent des couches dans cet état misérable qui est celui des méchantes âmes humaines qui vivent sans louange et qui ne furent que pour eux-mêmes. À lire Syrie, ce proche ailleurs, la musique de Dante nous remonte de façon sûre : « Pour n’être pas moins beaux, les cieux les chassent, et le profond enfer ne veut pas d’eux, car les damnés en auraient plus de gloire ». À se demander si Laurine Rousselet écrit toujours depuis l’exil des profondeurs pour être si présente à la vie…

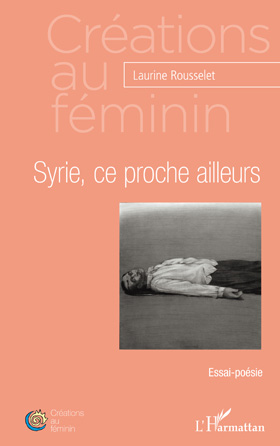

Laurine Rousselet, Syrie, ce proche ailleurs, Editions L’Harmattan, Paris, novembre 2015, 96 pages, 12,50 euros.

Lecture .

Lecture .