Regards. Rappelez-nous dans quel contexte intervient l’élection de gouvernements de gauche en Amérique latine ?

Christophe Ventura. Si l’on met de côté Cuba et le Nicaragua, qui relèvent d’une autre temporalité, on a assisté au début des années 2000 à l’accès au pouvoir d’une génération post-néolibérale, dans pratiquement toute l’Amérique latine, notamment dans le Cône Sud. Certains parlent d’expériences post-néolibérales, progressistes, de gauche ou national-populaires. Seules exceptions : la Colombie et le Pérou – encore que ce dernier soit un cas spécial et qu’il ait été en accord avec les autres gouvernements sur les grandes questions géopolitiques pour le Cône Sud. Cette vague progressiste a eu des gradients de radicalité selon les configurations, mais elle a une communauté de destin essentielle : elle intervient après le retour de la démocratie dans les années 1980 et vingt ans de néolibéralisme – de démocratie néolibérale – qui ont disloqué les sociétés.

Regards. L’adhésion des classes moyennes est-elle une caractéristique majeure de cette vague progressiste ?

Les classes moyennes (petites en général, plus importantes en Argentine ou au Brésil par exemple) ont été pulvérisées par la crise de la dette. Exsangues, elles ont sombré dans la pauvreté et l’explosion des inégalités. Les classes moyennes comprennent à ce moment – nous sommes à la fin des années 1990, début des années 2000 – que le problème vient de la soumission aux dogmes du FMI et à la Banque mondiale et, ce qui n’est ni automatique ni toujours le cas dans l’histoire, elles se positionnent du bon côté politique : leur colère se dirige contre les classes dominantes et les puissances financières, économiques et médiatiques. Les nouveaux dirigeants sont portés au pouvoir par des populations qui exigent des ruptures avec le modèle néolibéral auquel l’Amérique latine a servi de laboratoire.

Regards. Le cadre démocratique est récent… Comment est-il abordé par ces nouveaux pouvoirs ?

Christophe Ventura. Il n’a jamais été remis en cause. Mieux, il est conforté quelle qu’en fut la difficulté. Par exemple, ce cadre impose un rythme très soutenu de campagnes politiques liées aux élections. Le Venezuela a vécu en campagne permanente durant pratiquement quinze ans. Les Lula, Morales, Correa savaient qu’il fallait changer leur pays. Mais ils savaient aussi qu’on ne change pas un pays en dix ans en mode démocratique, surtout lorsque que nombre de pouvoirs hostiles agissent toujours dans la société et l’appareil d’État. Ils pensaient dès le départ que les processus qu’ils menaient devaient tabler sur vingt à vingt-cinq ans pour accomplir leurs objectifs de transformation des sociétés, le tout avec la possibilité de perdre des élections. Tous connaissent très bien leur droite nationale, leur oligarchie et ses relais internationaux. Mais ils n’ont pas versé dans l’autoritarisme. Le simple fait d’avoir permis que s’installe une démocratie stabilisée avec une certaine pérennité des institutions est un changement profond dans cette région. Ce qui dominait jusque là, c’était les régimes autoritaires et / ou instables et les coups d’État militaires. L’Amérique latine connaît aujourd’hui, en dépit des tensions et des conflits, une maturité démocratique inédite. C’est aujourd’hui la droite, au Brésil, au Honduras, au Paraguay ou au Venezuela, qui met en danger cet acquis avec ses stratégies de la tension ou ses formes de coup d’Etat institutionnels.

Regards. Cette période était aussi dominée par les négociations du traité de libre échange avec l’Amérique du Nord…

Christophe Ventura. Quand ces gauches, l’une après l’autre, gagnent le pouvoir à partir de la victoire inaugurale de Hugo Chavez au Venezuela en 1998, elles remettent en cause le projet de l’ALCA (Zone de libre-échange des Amériques) négocié avec George W. Bush. Il s’agissait de la création d’un grand marché de libre échange à l’échelle du continent américain, la plus grande zone de libre-échange au monde à l’époque. Sous domination des États-Unis, évidemment. Une des urgences de ces nouvelles gauches a été de sortir la région de cette perspective et elles lui ont opposé d’autres projets d’intégration régionale. Ces gauches ont fait face à une urgence géopolitique et ont fait un choix historique : sortir la région de l’arrière-cour américaine. Ce que nos dirigeants sont incapables de faire pour l’Europe, soit dit en passant.

Regards. Quel était le cœur du programme de cette nouvelle gauche au pouvoir ?

Christophe Ventura. Le mandat impératif sorti des urnes était « la lutte contre la pauvreté ». Les nouveaux pouvoirs commencent par « éponger » la dette sociale. Cette dette s’inscrit dans une histoire longue en Amérique latine, qui remonte jusqu’au colonialisme, et elle est immense, en particulier au Venezuela. Ce pays connaît alors un taux de pauvreté de 75 %. Les politiques d’urgence sont décidées dans un cadre démocratique.

Regards. Quel était leur modèle politique pour conduire cette lutte contre la pauvreté ?

Christophe Ventura. Il n’était pas fermement constitué au départ… Entre 1998 et 2002 – avant qu’il fut victime du coup d’État –, Hugo Chavez cherche par exemple une « troisième voie » et regarde même du côté de Tony Blair. Les politiques qu’il met en place ne sont pas radicales. À cette époque, il n’avait pas encore pris le contrôle du pétrole, et donc de l’économie. Il se réfère à la révolution bolivarienne, qui est une union civico-militaire. Chavez est d’abord à la recherche d’un point d’équilibre entre une bourgeoisie patriote et le peuple. À partir de 2003, après le coup d’État et la grève pétrolière organisée par l’opposition qui a failli mettre à genoux le pays, Chavez prend le contrôle de l’entreprise pétrolière nationale et branche la pompe à pétrole directement sur les besoins de la société pour épurer la dette. Il veut récupérer les moyens économiques de la souveraineté du Venezuela. Dans toute la région, les ressources naturelles vont être tout ou partie nationalisées. Chavez, comme d’autres, va conforter le modèle extractiviste qui fait dépendre la vie des hommes et des femmes de ces pays de l’extraction et de l’exportation des richesses naturelles. Mais comme le rapporte régulièrement Rafael Correa, élu en 2006 en Équateur, le rapport des bénéfices sur les ressources a été inversé. Avant, sur chaque baril de pétrole vendu – 100 dollars par exemple sur le marché –, les multinationales en percevaient 80 et l’État 20. Désormais, c’est le contraire. Et ce faisant, les États deviennent d’importants acteurs économiques.

Regards. Le Chili d’Allende avait fait de même avec la nationalisation des mines de cuivre… L’Amérique latine doit-elle son avenir aux richesses de son sous-sol ? Le Venezuela sera-t-il sauvé par le pétrole ?

Christophe Ventura. La puissance des pétrodollars est inscrite dans l’histoire, dans la culture du Venezuela. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, il était le premier producteur mondial de pétrole ! Ces pays n’ont jamais eu le besoin de produire une culture de transformation de leur appareil économique. La rente a toujours assuré d’énormes revenus quotidiens. Ils vivent de l’exportation du pétrole et de leurs richesses naturelles, et importent tout ce dont ils ont besoin pour leur consommation. C’est la malédiction des pays rentiers. Chavez le disait lui même : ils vivent de « l’excrément du diable ». Rappelons aussi qu’entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, le baril passe de 10 à 110 dollars. L’État engrange des sommes tout à fait colossales. Cela ne les a pas aidés à changer de culture, d’horizon. Et ils n’ont pas changé. Par inertie. Cela a eut un premier coût : pour gagner en autonomie, en souveraineté, ils ont utilisé le levier extractiviste et ont récupéré toute la manne. Mais ils ont prélevé les marges nécessaires aux investissements et n’ont pas assez favorisé la formation de nouveaux secteurs productifs diversifiés. Ils n’ont pas non plus formé suffisamment de cadres ni développé d’administrations d’État capables d’accompagner l’émergence de tels secteurs. Cela pose des difficultés à moyen terme.

Regards. Est-ce que l’objectif de résorption de la pauvreté a été atteint ?

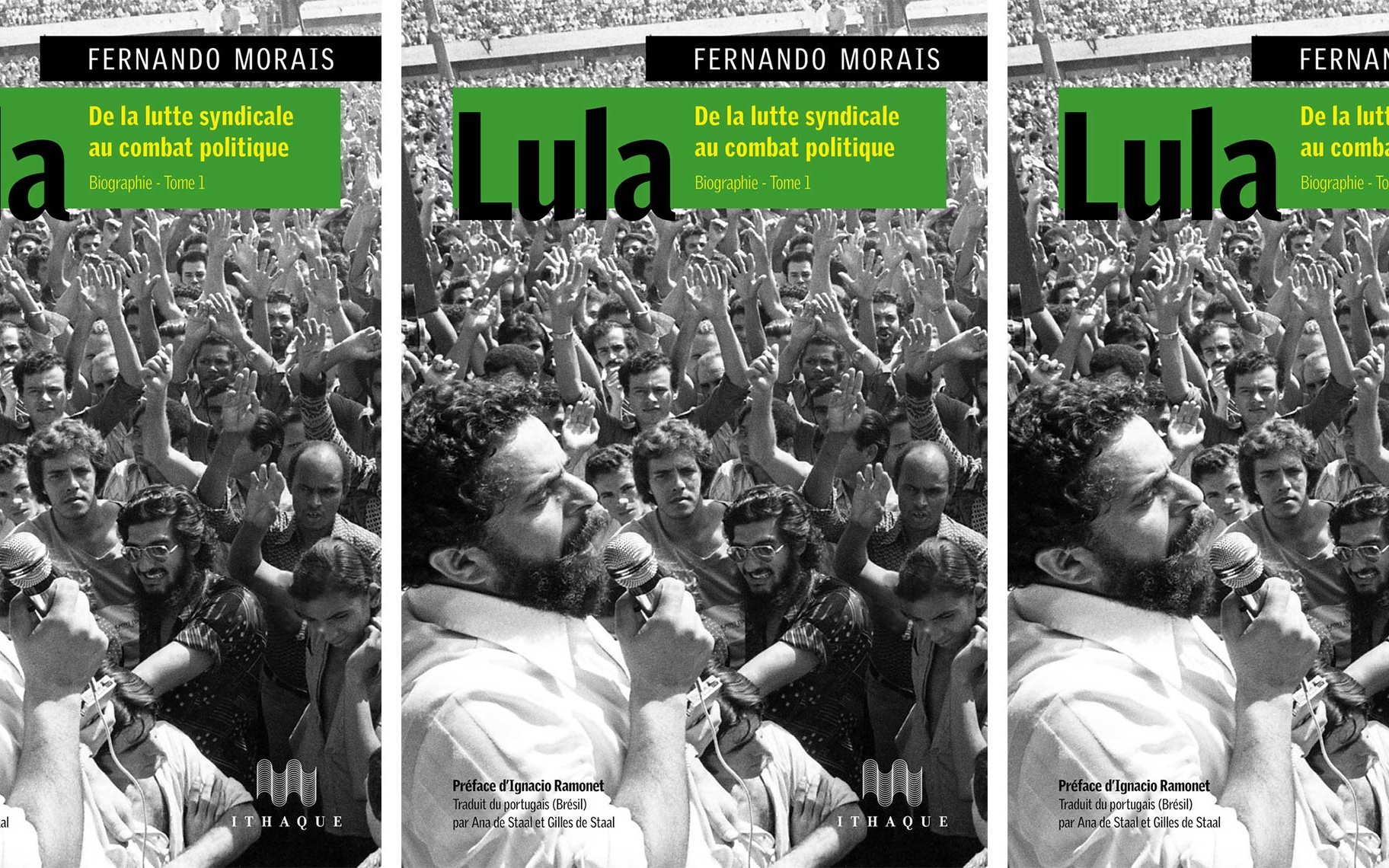

Christophe Ventura. Incontestablement. Ces sociétés sont sorties de l’extrême pauvreté. Soixante millions de personnes sont sorties de la pauvreté en Amérique latine entre 2002 et 2013. Beaucoup sont entrées dans la société de consommation. Cela, ces gouvernements ne l’ont pas anticipé et ils ne sont pas en mesure de répondre à leurs nouvelles attentes dans un nouveau contexte de crise économique qui, depuis 2012-2013, raréfie les ressources des États. Les gens veulent vivre mieux. Cela ne veut pas dire qu’ils veulent vivre différemment, au-delà du mode de vie capitaliste. Tous ces dirigeants ont sous-estimé l’émergence de groupes sociaux qui aspirent à consommer, à se déplacer, à la propriété privée. C’est au Brésil que cette évolution s’est manifestée en premier et de façon la plus spectaculaire avec les manifestations anti-Rousseff avant la Coupe du monde football de 2014. Les manifestants n’étaient plus parmi les plus miséreux. Ils avaient un travail – ou tout du moins un petit boulot – dans le secteur formel et exprimaient de nouvelles attentes, comme des transports en commun pour aller au centre-ville, l’accès au crédit, à l’université, etc. Les revendications avaient un caractère ambivalent. La droite a disputé au Parti des travailleurs (PT) le sens de ces manifestations. Et elle a gagné. Le PT, bureaucratisé et touché, comme les autres partis, par les scandales de corruption, n’a pas été capable de saisir ce mouvement social.

Regards. La droite revient sur les limites de cette gauche ?

Christophe Ventura. La droite gagne en vendant l’idée qu’elle offrira une meilleure gestion. Mais, à cette étape, elle ne se prévaut pas d’un autre modèle. Les gouvernements de gauche ont apporté des progrès sociaux et démocratiques qui forgent un consensus dans les sociétés. Il serait imprudent politiquement de le contester frontalement. La droite tire argument et gagne des marges politiques sur les faiblesses de gestion de la gauche et son usure. Mais elle peut difficilement revenir à ses fondamentaux autoritaires pour le moment. En Argentine, la droite qui vient de remporter les élections a mis douze ans à se réinventer, en se reconstruisant une esthétique et un discours post-autoritaire et post-néolibéral. En Amérique latine, tant que la gauche restera présente et influente dans la société, la droite y sera contrainte. Bien sûr, cela ne doit pas nous aveugler sur le véritable projet poursuivi par cette dernière : la restauration néolibérale dans les faits, au-delà des discours de campagne servant à accéder au pouvoir. Du rapport de forces à l’intérieur de chaque société surgira ou pas ce retour en arrière.

Regards. Les difficultés que la gauche a rencontrées sont structurelles…

Christophe Ventura. Oui, ce sont les difficultés d’invention concrète d’un autre modèle social et de développement dans un contexte d’urgence sociale et d’hostilité aiguë de la part des oligarchies résilientes. Mais la gauche a parfois tenté de les affronter. Par exemple, ces nouveaux gouvernements ont développé une politique de massification de l’éducation. C’est particulièrement le cas en Équateur. Ils ont sorti leur population d’un grand analphabétisme. Mais ils n’ont pas réussi à monter en puissance sur le plan qualitatif. L’Équateur a su développer des filières d’excellence universitaire en sciences sociales, mais beaucoup moins en formations technologiques à haute valeur ajoutée pour l’économie. En quinze ans, ces gouvernements ont réalisé de nombreuses avancées qui ont modifié significativement la vie dans ces pays et la région. Mais ils n’ont pas su porter un autre modèle de développement ni un modèle autre que celui de la consommation. Ces processus n’ont pas réalisé un nouvel imaginaire, mais ils ont été porteurs de projets fondés sur la justice, les droits des individus et des sociétés. L’émergence d’une notion comme le « bien-vivre » exprime un débat profond sur un nouveau rapport entre la société et l’environnement. Mais ceci est resté en deçà de l’impact massif de l’économie extractiviste. Tous ces pouvoirs ne dureront certainement pas les vingt-cinq ans envisagés au départ. Mais leur action offre un premier bilan devant l’histoire : les sociétés latino-américaines ne sont plus les mêmes que celles que nous avons connues ces dernières décennies.

Entretien réalisé par Catherine Tricot

Illustration : Mídia NINJA

Lecture .

Lecture .