Je suis au Venezuela pour présenter, au Salon du Livre de Caracas, mon nouvel ouvrage : « La Conversation infinie » (éd. Acirema), un recueil d’entretiens avec dix génies [1]. J’arrive ici à un moment particulier, car ce pays pourrait être attaqué d’un moment à l’autre. En effet, depuis août dernier, Washington a accumulé, au large des eaux territoriales vénézuéliennes, une force militaire colossale complétée ces derniers jours par le porte-avions USS Gerald R. Ford, le plus grand et le plus moderne de sa marine. Ce super-navire et son groupe d’attaque s’ajoutent à une flottille de destroyers, de croiseurs, de sous-marins, d’avions de guerre, de drones militaires, d’unités d’opérations spéciales et de corps de marines déjà déployés dans la région, notamment au Salvador, au Panama et à Porto Rico. Le nombre total de soldats prêts à attaquer dépasse désormais les 15.000 combattants, ce qui représente le plus grand déploiement militaire des États-Unis depuis la première guerre du Golfe persique en 1990.

De plus, le président Donald Trump a admis, le 14 octobre dernier, avoir autorisé des « opérations secrètes » de la CIA sur le territoire vénézuélien. Le président républicain justifie cette concentration inhabituelle de forces en prétendant qu’il s’agit d’une « mission visant à lutter contre les cartels de la drogue » dont le trafic cause un nombre élevé d’overdoses mortelles dans son pays. Mais la communauté du renseignement états-unienne elle-même a réaffirmé que ces décès sont essentiellement causés par le fentanyl, un opioïde provenant du Mexique, et non du Venezuela. En ce qui concerne les itinéraires de la cocaïne, toutes les études réalisées par les agences d’enquête les plus sérieuses insistent également sur le fait que 90 % de cette drogue destinée aux États-Unis passe par le Pacifique, et non par les Caraïbes ou le Venezuela.

Ces preuves n’ont pas empêché le gouvernement des États-Unis d’entamer, à partir du 2 septembre dernier, une série d’assassinats contre des civils voyageant à bord de bateaux qualifiés sans preuve de « narcolanchas », détruits par les forces armées étasuniennes. Donald Trump répète que ses militaires peuvent légalement tuer des personnes soupçonnées de trafic de drogue parce qu’elles sont des « soldats ennemis ». Mais cela est faux. Du point de vue du droit interne des États-Unis, le Congrès n’a autorisé aucun conflit armé et n’a même pas confirmé qu’un cartel de trafiquants de drogue pouvait être qualifié de « terroriste ». Des organisations internationales telles que les Nations unies ont qualifié ces actions illégales d’« exécutions extrajudiciaires » et ont dénoncé des « violations du droit international », appelant à l’arrêt de ces bombardements et à la garantie du respect des droits humains.

Tout cela sans succès. À ce jour, l’armée états-unienne a déjà détruit une vingtaine de bateaux et tué environ quatre-vingts personnes sans fournir de preuves de crime, sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait été engagée et sans aucune déclaration de guerre du Congrès des États-Unis.

Dans ce contexte de forte pression et de menaces dangereuses, j’atterris à Caracas. À ma grande surprise, de la place Altamira aux marchés populaires de La Hoyada ou du Cementerio, tout est calme, serein, normal. La ville est propre, belle comme jamais, fleurie, illuminée, décorée pour les fêtes de fin d’année. Je visite quelques centres commerciaux – le Sambil, le Tolón, le San Ignacio – et j’apprécie l’ambiance festive de consommation, avec les terrasses des cafés bondées. Je ne constate aucune fièvre d’« achats de précaution ». Je n’observe pas non plus, dans la foule, d’angoisse, de nervosité ou de peur.

Je parcours en voiture le dédale des autoroutes urbaines et je ne perçois aucune militarisation, ni atmosphère de ville assiégée dans l’attente d’un bombardement… Il n’y a pas, sur les routes, de fortifications de type New Jersey, par exemple, ni de barrières Hesco, ni de barrages, ni de soldats visibles… Je ne vois ni tanks, ni véhicules blindés ni chars de combat. La circulation dans toute la capitale est tout à fait normale. En résumé, si l’intention des autorités états-uniennes était de semer la panique parmi les habitants de Caracas, l’opération est un échec total.

Je discute avec divers amis, notamment des hommes d’affaires et des diplomates étrangers. Tous s’accordent à dire que la situation est très tendue, mais que les citoyens continuent de mener une vie tout à fait normale. Ils soulignent également que les autorités bénéficient du soutien enthousiaste de leurs partisans bolivariens, mais s’efforcent de calmer les esprits et de ne pas alarmer inutilement la population.

Un matin, on m’annonce que le président Nicolás Maduro va me recevoir et m’invite à l’accompagner dans une commune. Je pars immédiatement. C’est à Cagua, dans l’État d’Aragua, à une heure et demie de Caracas par l’autoroute. Nous arrivons dans le quartier de La Segundera, en périphérie, une jolie urbanisation avec des maisons de plain-pied entourées de jardins remplis de roses trémières en fleurs. Je suis impressionné par la beauté et la splendeur des arbres : samanes, caobos, ceibas, cèdres… Cette commune s’appelle « General Rafael Urdaneta » et c’est la quatre millième.

Depuis 2010, avec son célèbre cri « Commune ou rien ! », Hugo Chávez a imaginé le projet politique du nouvel « État communal ». C’est-à-dire l’État démocratique du pouvoir populaire… Depuis lors, les communes se sont multipliées. Elles constituent « une forme d’organisation et de participation citoyenne où les communautés s’autogèrent et prennent des décisions sur leur développement local par le biais d’organes tels que le Parlement communal et le Conseil d’économie communale ». Les communes sont autonomes, elles s’autogèrent et, comme l’a réitéré le président Maduro : « Aucun gouverneur, aucun maire, aucun ministre ne peut prétendre coloniser les communes. Les communes doivent être autonomes, indépendantes, autogérées, puissantes, libres, souveraines et rebelles. Elles ne peuvent se laisser coloniser par personne. »

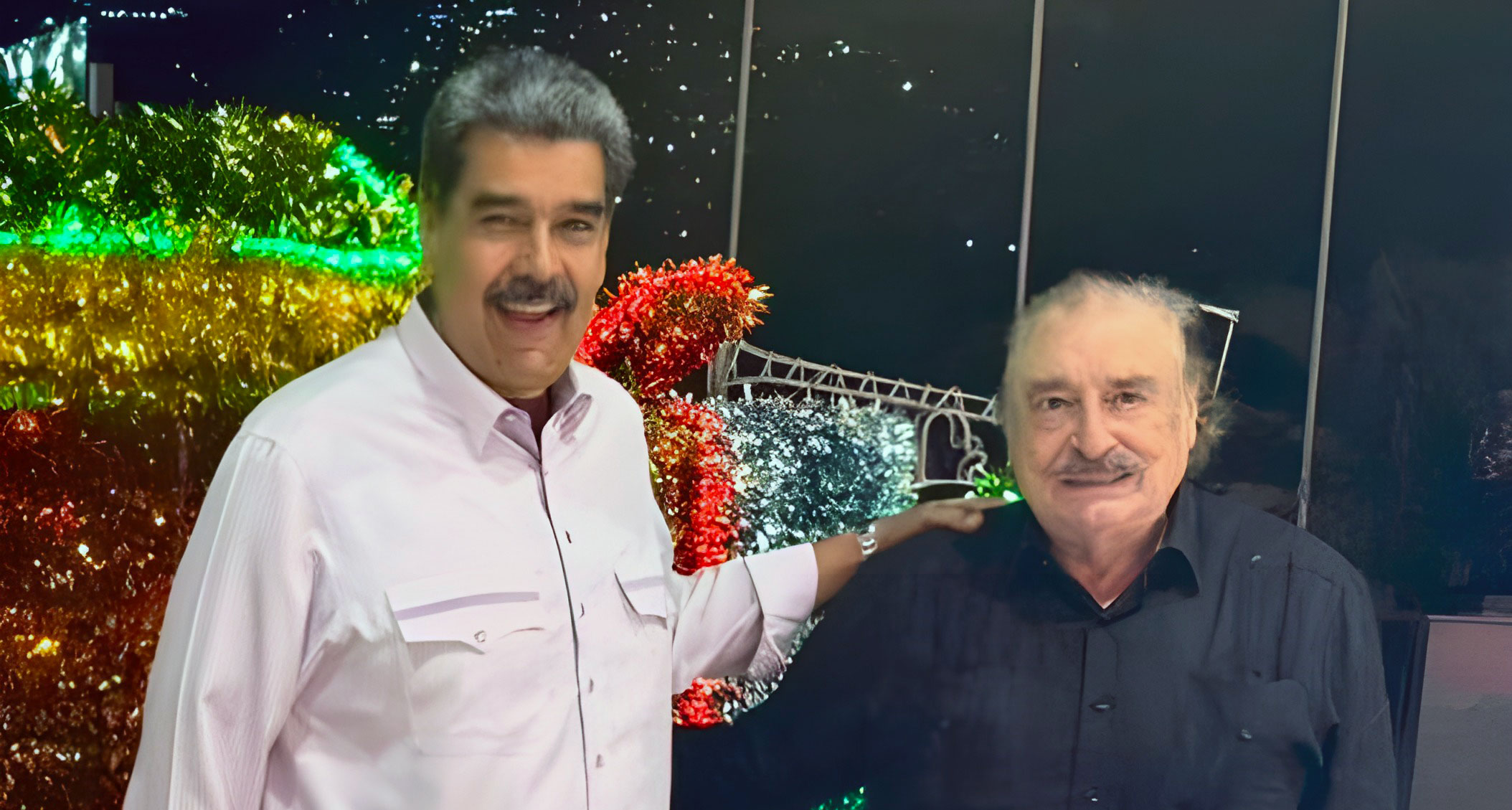

- Maduro et Ramonet à la rencontre des habitant(e)s de la quatre millième commune (= autogouvernement populaire) du Venezuela : la commune « General Rafael Urdaneta » à Cagua, dans l’État d’Aragua.

C’est un après-midi ensoleillé et très chaud. Il fait 33 degrés à l’ombre. À mon arrivée, je suis surpris par le calme et le vide des rues. Habituellement, lorsque le président se rend quelque part, les rues sont remplies d’une foule bruyante et, de loin, on entend les cris et les acclamations des militants enflammés. Ici, c’est le silence qui règne. La sécurité est minimale. Du moins en apparence. Un homme en civil, discrètement armé, par ici. Un autre par là. Un troisième dans un coin… Rien qui attire l’attention. J’imagine que c’est fait exprès pour que les satellites d’observation militaires des États-Unis ne puissent détecter aucun afflux inhabituel de personnes…

Soudain, le président arrive. Je ne sais pas où il a laissé son véhicule… Il vient à pied, sans escorte rapprochée, accompagné seulement de quatre ou cinq assistants et collaborateurs. Il ne semble pas du tout inquiet ou préoccupé. Il affiche une forme physique spectaculaire. Il se montre agile, dynamique, actif. Il est accueilli par la très jeune gouverneure de l’État, Joana Sánchez, et le ministre des Communes, Ángel Prado. Les membres de la commune, presque tous des femmes, se précipitent pour l’accueillir avec enthousiasme et affection. Ils l’entourent, l’embrassent, l’acclament.

Au cours des longues semaines de cette crise oppressante, le président s’est efforcé, avec courage et audace, de continuer à mener à bien son programme d’activités présidentielles. Et ce, malgré les nouvelles mesures de sécurité strictes qu’il doit prendre maintenant que sa tête est mise à prix pour cinquante millions de dollars offerts à quiconque favoriserait sa capture ou son assassinat. Comme un défi lancé à ses puissants ennemis et à leurs capacités technologiques considérables. Personne ici n’oublie comment, il y a cinq ans, près de l’aéroport de Bagdad, en Irak, ces mêmes adversaires ont assassiné le général iranien Qasen Soleimani lors d’une attaque éclair de précision.

C’est pourquoi j’admire d’autant plus le courage de cet homme qui marche aujourd’hui sans faiblir, tout sourire, sous un soleil de plomb, et discute avec tous les communard(e)s, avec le plus grand naturel. Le président inaugure un petit centre médical de diagnostic complet, remet du matériel neuf à la maternité, visite un supermarché populaire Mercal rénové, offre une station de potabilisation de l’eau, un salon de beauté et salue chaleureusement un groupe d’enfants sportifs sur un terrain de baseball rénové. Puis, à l’ombre de manguiers luxuriants, il entame une longue et passionnante réunion d’environ deux heures avec les membres de la commune, retransmise en direct par la télévision publique.

À la fin de cette rencontre très intime et très proche, le président, chrétien croyant, remet à la commune un beau tableau représentant les deux nouveaux saints vénézuéliens récemment canonisés par le pape Léon XIV : Saint José Gregorio Hernández, le « médecin des pauvres », et Sainte Carmen Rendiles, « servante de Jésus ». Pour finir, au nom de la République, le mandataire offre par surprise à toute la population de La Segundera une ambulance flambant neuve, accueillie par la foule avec des cris d’enthousiasme et des clameurs de joie.

La rencontre prend fin. Entouré et embrassé par les membres de la commune qui souhaitent prendre une photo avec lui, le président me fait signe discrètement de m’approcher de son véhicule garé à environ cinq mètres. Il parvient enfin à se libérer de l’emprise enthousiaste de la foule et monte à bord, du côté du conducteur. Je monte à côté de lui par la porte opposée. Aucun garde du corps ne nous accompagne. Le président démarre et pendant une heure et demie, nous pouvons discuter tranquillement de ce moment crucial que traverse le Venezuela.

Je connais Nicolás Maduro depuis une vingtaine d’années, lorsqu’il était le brillant ministre des Affaires étrangères de la Révolution bolivarienne. J’ai toujours apprécié chez lui sa modestie, son intelligence étonnante, sa grande culture politique, son attachement au dialogue et à la négociation, sa loyauté indéfectible envers les valeurs et les principes progressistes, son sens de l’humour raffiné, sa conception austère de la vie enracinée dans ses origines populaires et sa fidélité inébranlable au commandant Hugo Chávez.

Je lui demande comment il analyse le contexte actuel de pressions, de calomnies et de menaces contre le Venezuela. Tout en conduisant prudemment dans le doux crépuscule d’Aragua, il me répond :

– Ils se sont donné beaucoup de mal pour élaborer un nouveau discours – celui du « narcoterrorisme » – mais au fond, c’est toujours la même chose : inventer un prétexte pour assassiner un espoir. Rappelle-toi comment, par exemple, en 1954, ils ont accusé Jacobo Árbenz, président démocratique du Guatemala, d’être un « communiste » parce qu’il avait mené une modeste réforme agraire. Ils ont provoqué un coup d’État, une intervention militaire, et l’ont renversé. Plusieurs décennies plus tard, ils se sont excusés en reconnaissant qu’Árbenz n’était pas communiste et qu’ils avaient commis une erreur…

Dix ans plus tard, en 1964, au Brésil, ils ont fait la même chose avec le président Joao Goulart… Et ils se sont également excusés quelques décennies plus tard… Et en 1965, ils ont refait la même chose en République dominicaine avec le président Juan Bosch. Ils l’ont accusé d’être « communiste » et ont envahi le pays avec quelque 20 000 marines et des forces de l’OEA. Et bien des années plus tard, ils ont de nouveau reconnu que Juan Bosch était un véritable démocrate et que cette invasion était une erreur. Et en 1973, même scénario au Chili, contre le président Salvador Allende. Avec les mêmes excuses tardives.

En dehors de l’Amérique latine, ils ont appliqué la même formule criminelle. Par exemple, en Iran, en 1953, ils ont renversé Mohammed Mossadegh parce qu’il avait nationalisé le pétrole. Ils l’ont accusé d’être « communiste », alors qu’il était démocrate, comme le reconnaissent aujourd’hui tous les historiens. Mais ce crime a déstabilisé l’Iran et le Moyen-Orient jusqu’à aujourd’hui. Combien de guerres ? Combien de millions de morts depuis lors ?

Comme, depuis 1989, il n’y a plus de « guerre froide », ils inventent d’autres prétextes. Tout le monde se souvient, par exemple, des mensonges sur l’Irak en 2003 avec les prétendues « armes de destruction massive » qui n’ont jamais existé. Ils l’ont eux-mêmes fini par le reconnaître.

Aujourd’hui, ils ont imaginé un nouveau récit, celui du « narcoterrorisme », aussi mensonger que les précédents. C’est pourquoi je dis : n’attendons pas quelques décennies pour admettre un mensonge. Reconnaissez-le dès maintenant. Et évitons les affrontements, les ravages et les malheurs inutiles. Nous avons confiance en Dieu, et nous miserons toujours sur le dialogue, la négociation et la paix. »

– Et s’ils passent à l’acte ?

– Dieu nous en préserve. Nous sommes prêts à dialoguer et à défendre la paix. Mais nous nous sommes également préparés à toute éventualité. Nous avons exhorté toutes nos forces populaires, sociales, politiques, militaires et policières à ne jamais céder aux provocations, mais s’ils veulent venir tuer un peuple chrétien ici en Amérique du Sud, nous appelons nos citoyens à se mobiliser avec ferveur patriotique, ce qui est notre droit légitime et souverain.

J’ai déjà dit que s’ils passaient à l’acte dans une tentative de déstabilisation du Venezuela, dès cet instant, l’ordre de mobilisation et de combat de tout le peuple serait décrété, et la classe ouvrière vénézuélienne lancerait une grève générale insurrectionnelle.

Et j’ajoute ceci : nous sommes déterminés à être libres. Aucune puissance étrangère n’imposera sa volonté à notre patrie souveraine. Mais s’ils rompent la paix et persistent dans leur intention néocoloniale, ils auront une énorme surprise. Je prie pour que cela ne se produise pas, car, je le répète, ils auront une surprise de taille. Nous voulons la paix, mais nous sommes prêts. Très bien préparés, à toute éventualité. Ils sont prévenus.

– Vos ennemis disposent d’une puissante cinquième colonne au Venezuela. L’extrême droite, et même une partie de la droite, n’hésiteront probablement pas à s’allier aux envahisseurs s’ils décident enfin de franchir le Rubicon, ne croyez-vous pas ?

– Elle n’est pas si puissante… Ce sont ses alliés à l’étranger qui le sont. Mais ici, elle n’a que très peu de soutien. Il ne faut pas croire ce que répètent certains médias internationaux. Cette « droite déprimée », comme je l’appelle, est avant tout profondément déloyale, profondément traîtresse. Car il faut être vraiment méprisable et absolument vil pour souhaiter et exiger qu’une puissance étrangère envahisse votre patrie et vole au peuple, à vos concitoyens, les richesses qui appartiennent à tous. C’est la chose la plus méprisable qu’on puisse imaginer en politique. Ce sont des misérables. Et il est vrai que certains manœuvrent pour aider l’ennemi.

Au début d’octobre, par exemple, nous avons découvert que les secteurs extrémistes de la droite locale préparaient une attaque « sous fausse bannière » avec des explosifs létaux contre l’ambassade des États-Unis à Caracas pour accuser, grâce aux médias, notre gouvernement de perpétrer cet attentat et de provoquer un escalade militaire. Grâce à nos services de renseignement nous avons éventé la manœuvre et pu avertir, à travers des intermédiaires diplomatiques, les autorités états-uniennes. Nous leur avons transmissions toutes les données, les noms des individus impliqués, leurs appels, les heures des réunions, le type d’explosif, tout… On a réussi à éviter le pire.

Quelques semaines plus tard, le 26 octobre, nous avons capturé un groupe de trois mercenaires liés à la CIA qui préparaient eux aussi une opération sous faux bannière dans les eaux de Trinité-et-Tobago. Leur objectif était de lancer une attaque contre ce pays afin états-unienne. Là aussi, nous avons pu empêcher l’escalade et déjouer le complot.

Malheureusement, cela n’a pas toujours été le cas. Rappelons-nous que la tentative de coup d’État contre Chávez, le 11 avril 2002, a été déclenchée par une attaque sous fausse bannière à Puente Llaguno, à Caracas, lorsque des francs-tireurs engagés par l’opposition ont ouvert le feu sur ses propres manifestants, faisant dix-neuf morts et cent vingt-sept blessés.

Autre exemple : celui du 6 décembre 2002 à Caracas, lorsque la droite organisa un grand rassemblement anti-Chávez sur la place Altamira. Soudain, un homme armé d’un pistolet surgit et ouvrit le feu sur la foule. Il tua trois personnes et en blessa vingt-neuf autres. Tout semblait indiquer qu’il s’agissait d’un partisan de Chávez visant les opposants. Mais l’homme fut arrêté. C’était un Portugais, José de Gouveia, arrivé à Caracas la veille de Lisbonne. Il avait été engagé par des agents de l’opposition elle-même pour perpétrer cet attentat sous fausse bannière, dans le but de provoquer un soulèvement populaire contre le gouvernement. Dieu merci, nous avons pu déjouer ce complot criminel à temps. Tel est malheureusement le modus opérandi de cette droite, si familière de toutes les trahisons.

La nuit est tombée. Une fine bruine commence à tomber. La circulation se fait dense dans la direction de la capitale. Nous ne sommes pas dans un cortège présidentiel. Aucun motard ne nous ouvre la voie. Un seul véhicule banalisé nous précède, transportant quelques gardes du corps en civil. Nous nous fondons dans la circulation habituelle. Nicolás Maduro conduit calmement. Il ne montre aucun signe d’anxiété ni de fatigue, bien qu’il avoue n’avoir pas déjeuné et qu’il fasse déjà nuit noire… Je remarque qu’il est très concentré ; il fait preuve d’un sang-froid impressionnant, malgré les menaces de plus en plus manifestes.

– Qu’est-ce qui, selon vous, explique cette agression soudaine et brutale de l’ennemi ?

– En réalité, nous assistons à une tentative de repositionnement des États-Unis comme puissance hégémonique dans un contexte géopolitique profondément transformé par l’impressionnante montée en puissance de la Chine et l’émergence des BRICS comme force décisionnelle mondiale. L’hégémonie exercée par Washington est de plus en plus contestée par ces puissances émergentes. Dans ce contexte nouveau, la Maison-Blanche et le Pentagone ont décidé de renforcer en priorité le théâtre d’opérations sécuritaire le plus proche du territoire états-unien, à savoir l’Amérique latine et les Caraïbes, leur ancien « arrière-cour »… Il s’agit de réaffirmer la domination sur une région que, depuis 150 ans et depuis la doctrine Monroe [1823], Washington considère comme une sorte de « protectorat exclusif », avec une « souveraineté limitée » pour les pays de cette zone, dont le Venezuela. Une zone que le Département d’État considérait également, de 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme une sorte d’« arrière-garde stratégique ».

Par cette pression et ces menaces contre le Venezuela, la nouvelle administration veut envoyer un message politique de force et de domination à tous les États du continent : « Nous sommes de retour ! L’Empire est de retour et nous allons reprendre notre place centrale et dominante sur ce continent ! » Mais le temps a passé et, comme je l’ai dit précédemment, le contexte géopolitique n’est plus le même. L’ère de la diplomatie de la canonnière est révolue. Il en va de même pour l’ère des coups d’État et des interventions militaires. L’époque de William McKinley et de Theodore Roosevelt ne reviendra pas. Quelle que soit la nostalgie que la Maison Blanche puisse leur porter…à envoyer un message politique de force et de domination à tous les États du continent. Elle clame : « Nous sommes de retour ! L’Empire est de retour et nous allons reprendre notre place centrale et dominante sur ce continent ! » Mais le temps a passé et, comme je l’ai dit précédemment, le contexte géopolitique n’est plus le même. L’ère de la diplomatie de la canonnière est révolue. Il en va de même pour l’ère des coups d’État et des interventions militaires. L’époque de William McKinley et de Theodore Roosevelt ne reviendra pas. Quelle que soit la nostalgie que la Maison Blanche puisse leur porter…

Les centres de pouvoir se sont multipliés, et un phénomène inédit a émergé : le Sud global. Le Venezuela en fait partie et y compte de nombreux alliés, puissants. La consolidation du nouvel ordre multipolaire et multicentrique érode inévitablement l’influence géopolitique des États-Unis. C’est pourquoi ils voudraient faire du Venezuela un exemple, afin de décourager la formation d’alliances alternatives et pour contenir l’expansion d’autres puissances – les pays des BRICS (Chine, Russie et Inde) – dans cette région. Les néo-impérialistes de Washington veulent rétablir un contrôle politique et militaire exclusif pour reprendre le contrôle des principales ressources stratégiques de l’Amérique latine – pétrole, gaz, cuivre, lithium, terres rares, eau. Ils n’y parviendront pas. L’histoire suit son cours. Quelle que soit la force de leur nostalgie impériale, elle est loin d’égaler l’aspiration à la liberté et à la souveraineté de nos peuples.

Nous voici à Caracas. Sous une bruine légère et intermittente, nous empruntons les autoroutes sans fin de cette capitale chaotique mais étrangement attachante, en nous frayant la voie à travers d’épouvantables embouteillages. N’importe quel autre conducteur aurait perdu patience. Pas le président, qui semble être dans son élément. N’a-t-il pas été, pendant tant d’années, chauffeur de bus dans ces bouchons apocalyptiques ? Il conduit calmement, avec flegme, tout en expliquant clairement son analyse géopolitique. Conduire le détend.

Soudain, au détour d’une rue, il franchit un portail et se retrouve dans la cour d’une maison modeste. Nous sommes arrivés. Nous descendons de voiture. De grands canapés sont disposés à l’extérieur. Nous nous installons pour prendre un verre d’eau. Plusieurs conseillers s’approchent, téléphones à la main. Nous lui disons au revoir, non sans avoir pris quelques photos avec lui pour ce reportage. Il accepte, comme toujours, avec gentillesse et un sourire. Nous partons le cœur lourd. Voir notre ami Nicolás Maduro, grave et concentré, seul dans la belle nuit de Caracas, affrontant avec un courage immense la crise mondiale la plus grave et la plus dangereuse de notre époque.

Traduction : Thierry Deronne

Lecture .

Lecture .